Картина Булатова и ее зритель

О понятии станковой картины применительно к Эрику Булатову и о том, почему он до сих пор остается недопонятым, — статья искусствоведа Сергея Попова, куратора ретроспективы Булатова «ЖИВУ — ВИЖУ» в московском Манеже. Мы благодарим Сергея Попова за возможность публикации этого текста, впервые напечатанного в каталоге выставки «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ» (М.: СканРус, 2014), подготовленном Музейно-выставочным объединением «Манеж».

В парижской мастерской. Портрет Наташи. 1993. Фото из личного архива Эрика Булатова и Наталии Годзиной

В парижской мастерской. Портрет Наташи. 1993. Фото из личного архива Эрика Булатова и Наталии Годзиной

I

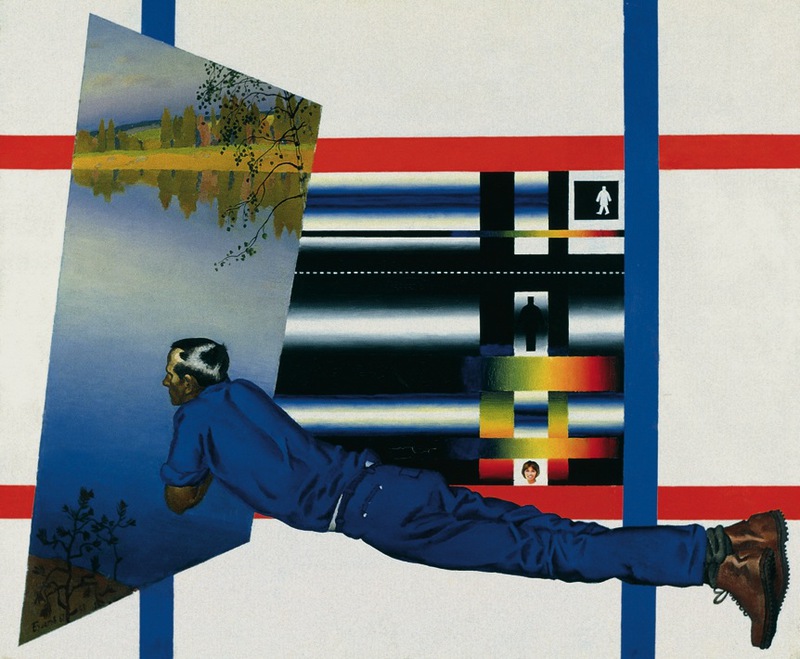

Картина Эрика Булатова предстает только на выставке. Сегодняшний зритель привык отождествлять произведение искусства с его образом, циркулирующим в медиа или в сознании: типичный пример — «Черный квадрат», не обязательно соотносимый с картиной Казимира Малевича «Черный супрематический квадрат» (1915, ГТГ). За истекшие десятилетия с момента их создания некоторые картины Булатова набрали мощь иконических образов искусства, не только современного и не только отечественного (и это несмотря на воспрепятствование их показу на протяжении многих лет; попади они в учебники после перестройки, они уже были бы обречены стать архетипами нашего времени). И все же они до сих пор остаются толком не опознанными, не осмысленными — потому что недостаточно показаны. Это не вопрос того, что вживую картины Булатова лучше выглядят; правильнее сказать, что зритель вообще не знаком с его искусством, если не находился непосредственно перед его картиной.

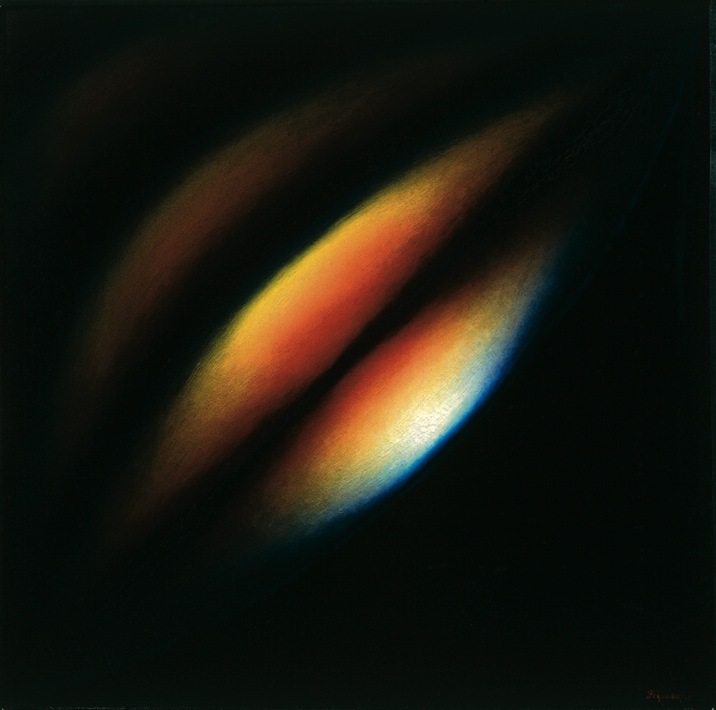

В одном из текстов Эрик Булатов говорит о своей картине как о коридоре: «Пространство такой картины представляется мне коридором, соединяющим два пространства: социальное, в котором нахожусь я и зритель, — это пространство перед картиной, и другое — как бы за картиной.

Оттуда, из закартинного пространства, сквозь картину непрерывно движется на нас поток света. Он постоянен и как бы неподвижен в своем непрерывном движении.

Это и есть опора, основа картины, ее движущая сила.

Когда объект изображения отсюда, из этого пространства, в котором я нахожусь, попадает в картину, он высвечивается внутренним потоком и опознается моим сознанием»[1].

В этих словах про свет нет никакого вымысла, излишней патетики или отвлеченной метафизики — сугубо эмпирические соображения. Булатов как бы ведет зрителя через картину в умозрительное пространство, которое картина открывает; его можно назвать пространством искусства, пространством свободы, идеалистическим пространством — это не так важно. Главное, что его можно увидеть, почувствовать себя в нем, как в обычном коридоре. Коридором называют не только проход между комнатами, но и некое связующее пространство между разделенными мирами или временными отрезками; нахождение в таком коридоре, в потоке света, связующем картину и зрителя, просто обеспечивается постановкой зрителя перед полотном. В этом смысле выставка и есть необходимый и фактически единственный медиум восприятия картин Булатова, в котором задействован масштаб полотна, точка зрения зрителя, внешний свет и физическое пространство между произведениями. Все эти составляющие, разумеется, присутствуют на любой выставке, и их соотношение и изменение играет принципиальную роль в восприятии любого произведения искусства, но для искусства Булатова эти параметры решающие. Кроме того, они помогают вспомнить, что контексты экспозиции, репродукции и — с другой стороны — произведения абсолютно разные; разделение их помогает прояснить каждый из них, и, в данном случае, разобраться в конкретном типе картины. Вне выставки картина соотносится с ее воспроизведением, иногда фрагментированном или «марочного» формата, часто грешащим искажениями — но не в этом дело. Репродукции обессмысливают картины Булатова вовсе, поскольку последние сами во многом основаны на репродукциях. Попадая на бумагу или в подсвеченный экран компьютера, картина возвращается в то пространство, из которого она была со всей тщательностью извлечена, воссоздана и перекодирована — профанное, бытовое, примитивно-социальное, обусловленное штампами и клише массовой культуры и информации. Только представая на выставке перед зрителем, она может быть заново обретена во всей полноте и ясности замысла; только в экспозиции она, можно сказать, функционирует.

II

Говоря о Булатове, мы говорим по большей части о картине. Картину в силу некоей исторической инерции принято уравнивать с живописью, что есть фактическая путаница двух различных видов искусства, совпадающих между собой во многих, но далеко не во всех случаях. Впрочем, даже их сходство не отменяет различия принципов, на которых базируются эти виды искусства. Не закапываясь в подробности, уместные в специальной литературе, можно сказать, что картина — это материальный объект и вместе с тем способ организации пространства с использованием поверхности этого объекта. Живопись для Булатова имеет прикладное, подчиненное, техническое значение, во-первых, связанное с нанесением масляной краски на холст, во-вторых, с соотношением цветовых тонов и масс в изображении. Несколько схематизируя, можно сказать, что живопись является плотной, насыщенной, как правило, кустарно производимой[2] пленкой на поверхности картины, без которой, тем не менее, картина вполне представима — и ХХ век продемонстрировал массу тому примеров, вплоть до появления видеокартин. По аналогии с новыми, кстати, близкими Булатову по возрасту техническими средствами, живопись в картине можно сравнить с изображением в телевизоре, который даже в выключенном состоянии все равно остается физическим объектом, «ящиком» с возможностями трансляции сигнала. Продолжая сравнение с телевидением, можно сказать, что Булатову удалось создать настолько оптимальную форму «передатчика», что он смог «транслировать» любую «картинку» без искажений, в то время как другие нередко «передают» ее с помехами, потерями, черно-белой — либо просто сполохи, визуальный мусор вместо изображения.

Путь Булатова — это путь редукции живописи ради выявления структуры картины. По любому из его ранних полотен видно, насколько он страстный, прочувствованный и мятущийся живописец. Не стоит забывать, что он — один из последователей Роберта Фалька (правда, на очень коротком отрезке), с уроками которого ему был передан опыт московской живописной школы. Довольно быстро Булатов отказывается от этого опыта-соблазна, — как и от типичных для модернизма искажений натуры. Около 1965 года его начинает интересовать структура, костяк картины, увидеть который живопись скорее мешает, — ее безусловная, константная основа. По сути, художник работает над рецептом простейшей, «очищенной» картины как базового пространственного механизма. Достичь этого позволили уроки еще одного учителя — полного антипода Фалька, Владимира Фаворского, философа, теоретика искусства и практика графического дела. По внешнему виду эти холсты можно отнести к минималистской абстракции, формировавшейся в те же годы в Европе и Америке, затронувшей и некоторых авторов в СССР. Однако стилистические совпадения или расхождения занимали Булатова меньше всего. Его мысль на этом этапе движется в одном русле и со схожим темпом, что и у многих художников, переосмысливших отношения предмета и пространства в искусстве после поп-арта и постживописных методов абстракции. Вот только результат отличный: большинство художников в мире та же самая точка отсчета интересовала как возможность расстаться с картиной. Разрезы и горизонтали, что с тех пор мы постоянно видим на территории искусства воплощенными в трехмерной реальности, Булатов оставляет изображенными на поверхности холста: операция, казалось бы, куда менее радикальная и эффектная. Но новаторство ведь тоже категория, принадлежащая модернизму, который художник оставил позади, — и весьма, как выясняется, скучная при регулярном повторе. Булатова занимают формалистические принципы, эффект которых не столь ярок, но гораздо более серьезен и глубок. Они постепенно раскрываются в картинах, по которым мы безошибочно опознаем его стиль начиная с рубежа 1960–1970-х годов.

Одной из первых Булатов ставит проблему антиживописи. Она определяет построение одной из ключевых его картин «Горизонт» (1971–1972), в которой горизонт фотографически достоверного пейзажа закрыт красной лентой с золотыми каймами — лентой ордена Ленина. Эта лента словно отменяет тонкую живописную пластику остальной поверхности полотна, при этом усиливает структуру картины как объекта. Этот принцип вызывает напряжение и контраст гораздо больший, чем можно достичь с помощью обычной живописи. Вскоре появится и картина без живописи, где искомое напряжение создают только пространственная структура, необходимый минимум цветов и текст («Вход — входа нет» (1974, варианты — 1994–1995, 2006)). Здесь Булатов полностью уходит от аттрактивности живописи и максимально сближается с концептуальным искусством. Картина такого типа сопровождает все его дальнейшее творчество, с одной стороны, обозначая полюс беспощадности по отношению к зрителю, с другой — подкупая своей ясностью и убедительностью. Следующий тип ухода от живописи еще более парадоксален, будучи крайне архаичным по технике, — это картина, нарисованная цветными карандашами на холсте. Оставляя фактуру холста нетронутой, она позволяет обеспечить действие «света картины» почти осязаемо явно.

И все же основной прием Булатова принадлежит живописи; обозначить его можно как «стертая живописность». При самой тщательной работе с натуры она сводится до состояния предельной нейтральности, обезличенности; нейтральность обеспечивает и узнаваемость, «всеобщность» мотива[3]. Такая же «стертость» характеризует и тональную гамму. Художник последовательно избегает авторской экспрессии, выразительности почерка, волнения фактуры. И все это ради того, чтобы как можно четче выделить, подчеркнуть изобразительный план картины; чтó передано, без разделения на формальную и содержательную сторону: именно поэтому анализировать картины Булатова опираясь исключительно на содержание — пустая затея.

Картина Эрика Булатова ошибочно идентифицируется с картиной как таковой, живописной картиной «из истории искусств». Но это новая, незнакомая прежде картина — картина Булатова. Она не могла возникнуть раньше в счет своего родства структурализму, деконструкции культурного поля и кодов искусства. Хотя в ней многое напоминает о традиционной картине, о возвышенном, романтическом идеале мастерства тех времен, когда художников еще не начали сбрасывать с корабля современности, она лишь опосредованно связана с живописью. По виду эта картина архаична, холст ее грунтован и натянут как надо, а краски кладутся слоями на прорисованную основу и высыхают столько, сколько им полагается. Но механизм действия картины выверенно концептуальный, хоть в понятийном отношении она и не принадлежит концептуализму, куда ее втаскивает сочувствующая концептуализму критика. В ней зримы слои, которые мало где встречаются в комплексе: реалистический (вдохновленный натурой), фотографический, конструктивистский, концептуальный, цитатный. При этом она ни в коем случае не является постмодернистским палимпсестом. Это безупречно организованная сбалансированная система, в которой нет ни одной мелочи, не учтенной автором, — для того, чтобы предельно облегчить зрителю «вход в картину». Для этого и нужен параметр, которого концептуализм напрочь лишен и который как бы дискредитирован в искусстве со времен модернизма, — иллюзорность, почти стереоскопический эффект, завораживающий зрителя. Он рассчитан на вовлечение смотрящего — с тем, чтобы тот остался с картиной один на один. Но у него есть обратная сторона, спрятанная в самом наименовании «иллюзорность», — иллюзия не есть реальность; то, что изображено, не существует. На самом деле зритель видит лишь живописную пленку картинной поверхности, материализованный мираж, сложносочиненную фикцию. Реальна только картина.

И вот тут становится очевидно, что Булатов очень жесткий художник, препарирующий реальность, беспощадный аналитик и суровый судья. Картины его одновременно притягательны и отстраненны; авторская чувственность и оценочность в них по возможности устранены. Он вынужден оставаться холодным[4], иначе и быть не может — ведь он работает с коллективным сознанием, коллективными чаяниями и фантазмами. Некоторые картины напоминают беспристрастный приговор, в котором учтены высказывания и суждения всех сторон. В таких вещах как «Улица Красикова» (1977) и «Заход или восход солнца» (1989) этот приговор наполняется «весом истории», являя собой snapshot большого исторического времени.

В каждой из картин художник подводит нас к грани эстетики и этики, к тому моменту, когда любование завершено и наступает время решения; вот только исполнение этого прозвучавшего решения принадлежит не художнику — а зрителю, и никому другому. Булатов запускает процесс, аранжирует показ, располагает смотрящего в пространстве перед картиной, но не делает выводов сам, а предоставляет делать последнему. Неудивительно, что внимательный зритель свидетельствует о переживании катарсиса перед работами Булатова: в его искусстве различимы порой наглядно обозначаемые категории опасности, осторожности, закрытости, одиночества, страха, обреченности; но в равной степени и — преодоления, перехода, просветления, прорыва, сопричастности, обретения. Их относят к экзистенциальным категориям, приписывая обращение к ним замкнутости в советской атмосфере и увлечению соответствующей философией начала — середины ХХ века. Однако в случае Булатова эти категории приобретают общечеловеческое звучание — они касаются каждого.

III

Булатов оправдывается: «Мне часто приходится слышать, что картина — это устаревшая безжизненная форма, и недоумения, почему я продолжаю за нее держаться.

Между тем, картина мне не только не мешает, но, наоборот, служит основой в моей работе. Именно и только через нее я могу вступить в контакт и работать с тем материалом, который предлагает мне моя собственная жизнь. То есть я ощущаю картину как нечто живое, активное и постоянно демонстрирующее свои новые и новые возможности, прежде не использованные»[5]. Однако картина Булатова и сама способна за себя постоять. Взвешенный критический ответ скрыт в ней самой, и надо быть слепым, чтобы не замечать его.

В первую очередь критика это «цеховая»: далеко не всякий объект, претендующий на то, чтобы быть квалифицирован как художественный, выдерживает соположение с картиной Булатова: сразу видно, как распадается его структура, как нарушены в нем имманентные качества. Картины Булатова постулируют грандиозный разрыв как с соцреализмом, с которым возникает соблазн спутать их на первый, профанный взгляд (особенно этим грешит иностранная критика, мало сведущая в поточной механике производства этих советских полотен и их эстетической подоплеке), так и с подавляющей частью современного искусства. Картина Булатова не просто оппозиционна китчу — своей рефлексией она опровергает тотальность его притязаний, подрывает его приоритет в любых проявлениях.

За счет чего это получается? Грубо говоря, в чем отличие булатовской картины от чьей-либо иной? Конечно, прежде всего, в остроте задуманного образа и в высочайшем качестве исполнения, обеспечивающем силу его воздействия. Но также и в их «связующем» — во встроенном критическом механизме, в нахождении художника в непрерывном диалоге с картиной, в анализе ее структуры, переопределении ее функций и влиянии через это на социум.

Картина после Булатова уже не может быть прежней. Здесь произошла перезагрузка «картинного» софта, другое дело, что на этом новом софте мало у кого хватает мощности работать. «Профессионализм» ремесленнического толка, прививанием которого до сих пор так озабочена профессура в отечественных худвузах, здесь полностью бесполезен, но и чистая головная активность, которой последние десятилетия грешат многие художники, тоже недостаточна. Только тому, кто знает и наблюдает требования картины, открываются возможности ее развития — так было всегда в истории искусства, и Булатов не исключение. Его тексты — отменное подспорье для сомневающихся, еще один его критический фронт, на котором он, надо признать, не менее убедителен, чем на производстве искусства.

IV

Также очень значима критика понятийная и антропологическая, скрытая критика наличного бытия через способность передать как его постоянные, так и преходящие формы.

Одной из таких — оптимально мерцающих — форм является слово.

Узнаваемость Булатова базируется на картинах с расположенным в перспективе текстом, хотя понятно, что ими его творчество не исчерпывается. Всего их свыше пятидесяти, что вместе с эскизами составляет очень весомый корпус, сам по себе значимый настолько, что студентам графических факультетов иногда объясняют на лекциях специфику «булатовского» шрифта[6]. Дело, конечно же, совсем не в шрифте — Булатов неоднократно замечал, что в картинах он всегда стремится к его наиболее простому, легко читаемому виду. Для него играет роль восприятие кириллицы в мире различных языков — как визуальной по преимуществу структуры. Он говорит о буквах как о самостоятельных архитектонических формах, даже «персонажах», чисто практически выделяя им значительное место в поле своих картин.

Собственно, буквы в картинах Булатова — это и есть те же разрезы или разрывы в реалистической ткани образа, что были и в ранних полотнах, только белые и пустые или залитые ровным цветом; это разрывы, создаваемые нашим сознанием в неразрывной ткани бытия. Мы привыкли не замечать их, произнося и читая, пропуская тысячи слов и миллионы образов в день через наше сознание. Но вот Булатов словно включает стоп-кадр или, точнее, ставит мир на паузу, и, глядя, в этот момент мы открываем, какой могучей властью обладает наполненное рефлексией слово, направленное от художника нам, зрителям. Как способно оно, не описывая мира, — поименовать его. Подобно тщательно вычлененному изображению, это взвешенное поэтическое слово, взятое с незначительным, но определяющим смещением из повседневной речи. Концептуально осознанное слово. Доверенное слово Эрика Булатова, как правило, заимствованное им из поэзии Всеволода Некрасова.

Из русского языка.

V

Булатов неправомочно заполитизирован критиками и намертво привязан к «советскому»; при этом его советские картины толком не были опознаны и поняты современниками в реальном времени. Это на протяжении добрых десятилетий закрывало прочтение полного корпуса работ Булатова, из которого, с другой стороны, невозможно изъять картины советского времени — они все взаимосвязаны, и, как теперь очевидно, вовсе не социальными условиями; в советское время для Булатова они были естественным исходником, неизбежной визуальной матрицей, тем единственным, что он видел вокруг себя и принимал как реальность, как данность, в согласии со стихотворной формулой Вс. Некрасова «живу и вижу». При этом и в советских вещах скрыты разные содержательные пласты, слои прочтения, помимо политического: исторический, бытовой, экзистенциальный, метафизический — в разных пропорциях, разной степени явленности.

Эта неоправданная политизация Булатова к тому же происходила сильно задним числом; художника давно интересуют совершенно другие темы, просто потому, что перед глазами другой мир, требующий анализа не меньше прежнего. И капитализм в его работах оказывался, если угодно, объектом критики точно так же, как и тоталитарная версия социализма. Другое дело, что местный, как его теперь принято называть, «русский» мир неторопливо мигрирует обратно в советское пространство, да, надо признать, за истекшие со времени переезда Булатова в Европу два с половиной десятилетия не сильно-то все и поменялось. Художника же больше занимают «вечные», а на самом деле, неизбежные вопросы, которые раньше не столь явно читались в его полотнах. Постановка их, как и прежде реализуется через пространственные метафоры: «Точка» (2003/2005) и «Дверь» (2009–2011), «Куда» (2009) и «Откуда я знаю куда» (2009) сделаны на новом витке образной редукции и их появление стоило автору невероятного напряжения. Это картины мудрого художника, с беспомощностью ребенка ищущего ту единственную точку или линию в беспросветно черном пейзаже, которая способна переломить тьму.

Используя сюжетику, зрителя Булатова все время как будто пытаются втянуть в какую-то нелепую игру в советские реалии изрядной давности — словно бы в полном соответствии с нынешним политическим климатом. Но произведения Булатова неизбежно отлипают от социальных условий их создания в 1970–1980-е годы, подобно отстающим от небесного фона буквам на полотне «Слава КПСС» (1975, «Слава КПСС II», 2003–2005). Это не слава КПСС. Эта разница незаметна поверхностному взгляду, но она-то и определяет значимость булатовского дела, скрытого в деталях, в тонкостях, в умном различении. Именно поэтому картины почти никем не воспринимались в московской мастерской художника в годы их создания; поэтому последовал фурор на первой персональной выставке в Цюрихе, фактически открывшей пятидесятипятилетнего художника миру; поэтому каждый раз надо подтверждать воздействие его картин наличием конкретных зрителей в зале. Поэтому только в последние годы наступает возможность спокойно разобраться в том, кто таков Булатов и что значит его искусство для современности и истории, и выставки играют в этом решающую роль.

Возвращаясь к началу — потому, что здесь зритель оказывается перед картиной в том режиме, который требуется, чтобы запустить механизм ее действия; в коридоре света картины. Но зачем вообще это нужно? Как ни возвышенно это прозвучит, чтобы изменить человека — так, как это представляется возможным после потерпевших неудачу попыток преобразования человечества в эпоху авангарда. Изменение происходит, конечно, не магическим путем, от взгляда на картину, а через осознание той же проблематики, что была встроена автором, через умозрительное прохождение хотя бы мизерной доли пути, что был пройден им. Чтобы удостовериться: «Путь к свободе ведет через пространство искусства»[7]. Это не обязательно так, но в конкретном случае Булатова — так.

VI

Необходимо избавиться от штампов, употребляемых по отношению к Булатову: нонконформист, классик отечественного искусства, основатель соц-арта, один из создателей московского концептуализма, фотореалист. На это сетует сам художник, это подтверждают недавние исследования. Все это и раньше имело значение весьма условное, скорее путавшее, нежели прояснявшее, а с сегодняшней позиции не имеет никакого значения вообще. Механизм всех этих ярлыков — втискивание в некие рамки, установленные в прошлом для авторитарного присвоения и противопоставления настоящему. Но Булатов не ретроспективный (лучше звучит калька с английского — не ретроактивный) художник. В его случае действительно важно, что происходит сегодня и что делается в связи с происходящим. Структуры, которые он материализует, безусловны — но гораздо важнее, что картины, процесс появления которых протекал в непрерывном диалоге художника с воплощаемым им объектом, способны оставаться в диалоге со зрителем годы и десятилетия спустя. Они живут во времени, и сейчас можно с уверенностью сказать — новым поколениям они сообщают гораздо больше, чем их современникам.

Булатов в этом смысле — как компас для станкового искусства, да, собственно, для искусства в целом. Его излюбленные цвета — красный и синий, какими окрашены и стрелки компаса — воплощают объективные параметры, ключевые ориентиры в пространстве. А центральная ось картин Эрика Булатова представляется невидимой, но почти физически ощутимой магнитной осью современного искусства.

Примечания

- ^ Эрик Булатов о своем творчестве». — «Искусство», № 1, 1990. С. 20.

- ^ Впервые поставить на фабричный поток живопись технологически удалось Энди Уорхолу.

- ^ Поэт Всеволод Некрасов метко обозначил это состояние как «явственность-непреложность».

- ^ В смысле английского слова cool.

- ^ Булатов Э. Картина и ее место в современном искусстве // Булатов Э. Горизонт. Вологда, 2013. С. 149.

- ^ Похожая история в Америке с концептуальными картинами-объектами Барбары Крюгер.

- ^ Булатов Э. «Вот» (Слово в пространстве картины) // Булатов Э. Горизонт. С. 88.