Анатомический салон Ирины Пивоваровой

А что если художница Ирина Пивоварова — вовсе не художница, но человек со скальпелем, хирург-любитель, вооруженный острой графической линией, и режиссер анатомического театра? Чем она в таком случае занимается? В этом разобралась искусствовед Юлия Тихомирова.

Ирина Пивоварова с елочным шариком. 1965. Фото из семейного архива Павла Пепперштейна

Ирина Пивоварова с елочным шариком. 1965. Фото из семейного архива Павла Пепперштейна

Домашний салон серебряного века. И все же это не 1900-е, а 1980-е. Входит женщина, хозяйка салона, маэстро салона, еще не старая (ей нет и пятидесяти), но очевидно болезненная, при этом красивая. Она тащит за собой хлипкий операционный стол, который подобрала на помойке у поликлиники. Мы понимаем, что перед нами не просто квартира, но выставочный зал нового типа: анатомический театр-салон. Здесь происходит встреча Филонова и Кабакова на операционном столе. Женщина берет заржавелый скальпель, проводит им по листку бумаги. Ее рука напряжена, но кисть свободна. Она работает острием как скрипачка смычком. Линия-порез источает жирный бульон.

Я попыталась воссоздать художественную мастерскую Ирины Пивоваровой не такой, какой она виделась свидетелям, но истинной, обнажающей механизм, формообразующие черты и методологию художницы. Довольно смело в принципе называть ее художницей: она не оставила ни одного живописного полотна, была графиком-любителем, максимум автором-иллюстратором детских книг[1]. Обычное раздвоение деятельности неофициальных художников — «для заработка» и «для искусства» — касалось Пивоварову-литератора, взрослого поэта и детского писателя. Рисовала же она в стол. И именно с образа стола началось мое осмысление ее искусства, которое волновало меня способностью ускользать от однозначной интерпретации, номиналистского закабаления, всякой стилистической вписанности, ранжирования. В этом эссе я хочу разобрать каждую составляющую метафорической сцены, которую смогла вывести, анализируя графику и автобиографию Ирины Пивоваровой.

I. Операционный стол

Ее отец, Моисей Павлович Шимес, был врачом. А ее завораживало развертывание линии в пространстве листа, она поняла, что дело в мастерстве «легкой руки»: «Когда я хочу нарисовать линию — а я рисую поразительно четкие и поразительно прямые линии, — я расслабляю кисть своей руки и позволяю ей совершать бесконечные отклонения — то влево, то вправо, то влево, то вправо»[2]. И в этом парадоксальном высказывании содержится нерв искусства Пивоваровой: режущая четкость линии достигается за счет отношения, которое можно было бы назвать «с легкой руки». Это прерогатива любителя, но не всякий любитель способен на твердость легкой руки.

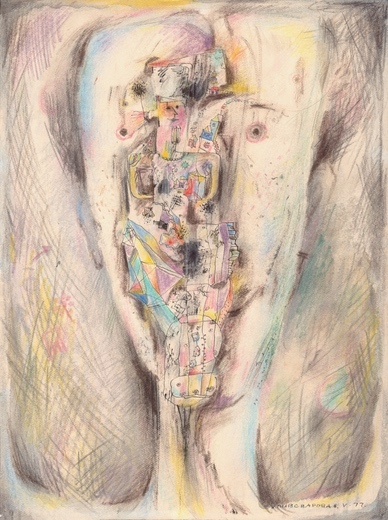

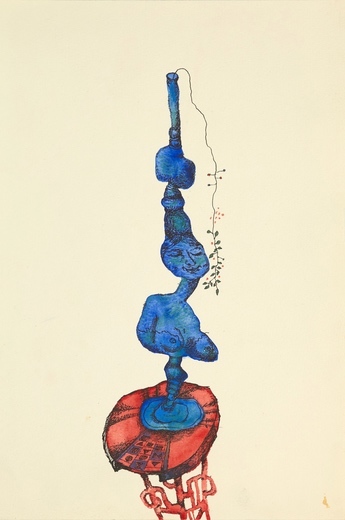

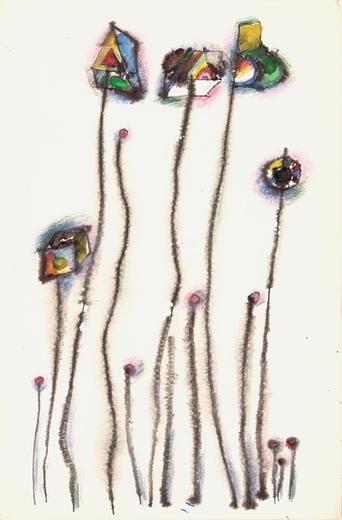

Вот карандашный рисунок человеческой головы, датированный 1977 годом. На голубоватом лице, подобно органическим наростам, волей автоматического письма распространяются абстрактные фигуры: некоторые образуют дома, другие — очертания лиц, но большинство своими формами и колоритом напоминают «Композиции» и «Импровизации» Кандинского. В этом паразитическом буйстве зритель еще может разглядеть глаз носителя странной инфекции, но и глаз вот-вот станет абстрактным элементом, туннелем, пробуренным в черепе. Органическая диалектика живой и неживой материи, абстрактного и фигуративного показалась бы причудой автоматического письма, если бы не очень узнаваемый колорит. Подобные оттенки в своих работах использовал Павел Филонов: сине-голубой взят за основу, остальные цвета предстают переливающимися отблесками. Но произрастающая на физиономии абстракция формами и цветами напоминает наиболее известные работы Кандинского, как, например, «Композиция №7». Умение уловить и воссоздать органическое начало искусства — безусловно филоновская оптика, одновременно позитивистская и визионерская, но сами формы взяты у другого художника. Этот остроумный эксперимент — заражение Филонова вирусом Кандинского — отлично показывает суть большого пласта искусства Пивоваровой. Не разработав собственную устойчивую образно-символическую систему, она проводит эксперименты над многими и многими стилями, модами и школами — сталкивая их, синтезируя, видоизменяя, доводя до парадоксального исступления, пародируя. Она смело ввергает себя то в один стиль, то в другой, ни одному не присягая на верность.

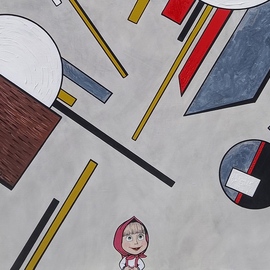

Но подобный эксперимент с искусством прошлого не так радикален, как препарирование современников. Лицо, написанное в 1977 году, не является персонажем, оно суть тело, в котором разворачивается театр эксперимента. А вот работы, датированные 1985 годом, изобилуют героями. Бесцветные инопланетные существа Пивоваровой могли бы быть описаны как «Тайна третьей планеты» (1981) на Вудстоке (1969): девочка-нудист с клювом и непропорционально большой головой, умиротворенная гигантская голова без тела, но с ногами, Шалтай-Болтай с ирокезом, загадочный лысый гуманоид и зубастая Птица-говорун — вот такая компания стоит на пляже. В самом «дизайне» персонажей можно уловить влияние Юло Соостера, придумавшего монструозных существ для «Стеклянной гармоники» Хржановского (1968). Но если дуэт Соостер — Хржановский работает в жанре «картина в картине», создавая во многом автореферентное высказывание об искусстве, где действующими лицами должны быть именно узнаваемые персонажи и иконографии, то Пивоварова добавляет своим инопланетным героям шарм хиппи, развязных подростков, интонация танца которых кажется достоверной и очень даже земной. Саму работу с линией и часто даже композиционное построение рисунков Пивоваровой можно сопоставить с иллюстрациями Виктора Пивоварова к сказкам Андерсена или к «Черной курице». Сходство особенно видно в серии раскрашенных работ того же 1985 года: клуазонизм — ровное, однотонное заполнение цветом плоскостей, на которые накладываются фигуративные изображения, — прием, отличающий Пивоварова 1970-х годов (вспомним не только книжные иллюстрации, но и «Московскую вечеринку»). При этом сам образный репертуар не просто дает возможность внятно различить Пивоварову среди друзей-концептуалистов и отделить ее от них, но и позволяет сделать сдвиг внутри «московского романтического концептуализма». Слияние неконцептуалистского содержания со стилистическими приемами, которые знающий человек практически моментально связывает с «кругом московского романтического концептуализма», при ближайшем рассмотрении вносит разлад в автоматическое восприятие графики «концептуалистов». Используя арсенал известных приемов, Пивоварова делает внутри них сдвиг, увидев и осознав который, зритель будет и аутентичную графику концептуалистов рассматривать внимательнее, ища подвох, странность, освобождая себя от автоматического «понимания» искусства признанного и якобы уже осмысленного, расфасованного по ящикам категорий.

Определение подобного метода можно позаимствовать из музыковедения: речь идет о полистилистике. Термин ввел композитор Альфред Шнитке в начале 1970-х годов, собственно, именно с его музыкой и ассоциируется это понятие[3]. Полистилистика включает в себя использование цитат, псевдоцитат, имитаций разных стилей внутри одного произведения. Впрочем, этот термин не вполне точно отражает уникальность результата экспериментов Пивоваровой: заимствуя стили, используя цитаты и псевдоцитаты, аллюзии на методологии и так далее, художница внедряет их друг в друга, желая посмотреть, что приживется, а что будет гнить: «Я обожала запах гнили…»[4]

II. Скальпель

Графическая линия может подчеркивать плоскость листа, может пробовать преодолеть ее, заигрываясь до иллюзионизма, может вычерчивать таблицы и диаграммы — или воспринимать лист как плоть, на которой делает разрез. Это физиологическое понимание искусства конгениально и автобиографической прозе Ирины Пивоваровой. Автофикшн, снискавший свою популярность в XXI веке и ставший «визитной карточкой» так называемой «женской прозы», был освоен Пивоваровой еще 1985 году, во время написания романа «Круглое окно». Скажу откровенно: описание подпольного аборта у Анни Эрно (нобелевской лауреатки 2022 года) производит своей физиологичностью меньший эффект, чем описание трапезы соседей по коммуналке у Ирины Пивоваровой. Мерзкие, тошнотворные образы у нее доводятся до практически эротической исступленности: телесные соки, пот, рвота, куриная кость в супе, которую нужно обглодать, — «Круглое окно» изобилует подобными местами. Но то, что идеально сработает в прозе, не сработает при переводе в изобразительную плоскость. То, что способно вызывать отторжение читателя, зрителю покажется комическим или вызовет чувство неловкости. Необходим более тонкий анализ экстраполяции физиологического зрителем/читателем.

Визуальные образы проще переносятся на собственное тело: когда чувствительный человек видит открытую рану на теле другого, он может почувствовать фантомную боль. Но для этого нужна реалистичность, человеческий масштаб раны и боли. Пивоварова все же работает в формате «камерной музыки», поэтому зритель не может соотнести себя с изображенным у нее человеком. Но воспринять поверхность листа как свою кожу — вполне: острая, впивающаяся в лист линия художницы чувствуется буквально физически. Так начинается препарирование линии. Порезавшись, мы отвращаемся не столько от вида крови, сколько от перспективы того, что увидим, если пальцами раздвинем линию и заглянем внутрь: что открыл порез? Мы раскрываем линии и ужасаемся сокрытому. Художница раскрывает свойства линии. Это явления одного порядка: физическое переживание пластического образа.

III. Салон и хозяйка салона

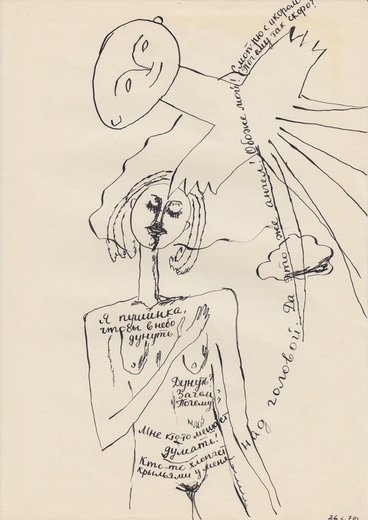

Визуальное искусство Пивоваровой можно было бы назвать эпигонством, общими местами, экзальтированными почеркушками в альбоме жены художника. И в этом будет доля правды. Некоторые образы Пивоваровой действительно экзальтированны: вспомним серию рисунков женских тел 1970-х годов. Какие-то из них сопровождаются вплетенными строками вроде: «Кто-то хлопает крыльями у меня над головой. Да это же ангел! О боже мой! Смотрю с укором. Почему так скоро?» Некоторые фигуры и вовсе практически идентичны рисункам Ренаты Литвиновой. Та же дерганная, нервная линия, лукавая угловатость форм, нарочитая театральность. Такая «женская» составляющая искусства Пивоваровой вкупе с ее практикой рисования для себя, в стол наталкивает на мысль об альбомном рисовании, развлечении завсегдатаев салонов XIX века — романтической, в сущности, традиции.

Термины «салон» и «салонное искусство» давно стали пейоративами: «салонное» значит потакающее досужему вкусу богачей, отрицающее новаторство; китч, выдающий себя за авангард, любительство, экзальтированность. Но именно салон как интермедиальное пространство, пространство тотального произведения искусства оказывается местом продуктивного взаимодействия совершенно различных художников, способного привести к созданию новых гибридных форм.

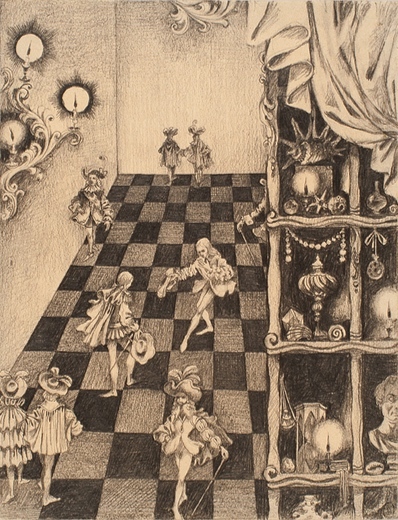

Фигура любителя является носителем той свободы, которая дает право на эксперимент, в то время как профессионал может согнуться под тяжестью обязанности экспериментировать. Чувственность и кокетливая экспрессия работ Ирины Пивоваровой, их альбомный формат и страсть к синтезированию уже известных стилевых приемов — все это помогает продолжать конструировать «эйдетическую мастерскую художницы». Эксперимент проводится на операционном столе, но стол не может витать в воздухе. Где он находится? В домашнем салоне. Шпалерная развеска и вездесущность искусства здесь погружает посетителя в состояние делирия, вертиго: рамы холстов размыкаются, персонажи переходят из одного в другой, имманентный мир искусства начинает существовать по своим собственным законам, погружая наблюдателя внутрь себя. Несложно представить, как благодаря эффекту шпалерной развески в маленьком пространстве в глазах зрителя Филонов сольется с Кандинским, а персонажи висящего рядом Кабакова будут тонуть в цветной мембране «Композиции №7». Да, салонная форма репрезентации не комплиментарна модернистскому художнику-индивидуалисту, которому органичен и приятен «белый куб», но подталкивает к методу синтетической апроприации, изощренной, подрывающей полистилистики, раскрывающей индивидуалистов.

IV. Соратница. Татьяна Глебова

Но была ли Ирина Пивоварова первой художницей, применившей описанный метод? Есть ли у нее предшественники, о которых она, возможно, не знала, но которые — и это видно лишь с дистанции времени — предвосхитили ее искусство? Да, такая художница есть. Вероятно, найдутся и другие, но мне вспоминается именно Татьяна Глебова.

Предком Глебовой был главный художник-любитель в истории российского искусства, Федор Толстой. Автор восковых барельефов и эфемерных медальонов, бисерных альбомных зарисовок и зыбких акварелей. Сама она, впрочем, никогда не была любителем: настоящий профессионал, оставивший наследие в диапазоне от монументальных панно до акварельных зарисовок. Любопытно, впрочем, что к визуальным искусствам Глебова пришла из музыки: она училась в Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, но покинула ее ради возможности стать художницей. Верная последовательница школы Филонова, до конца жизни развивавшая его линию «органической связи» и «аналитического подхода». Между тем, она не переставая вбирала в себя множество стилей и традиций, примеряя, деформируя, вплавляя один в другой на базе «аналитического искусства». Если так называемым фундаментом для Пивоваровой был стиль круга «московского романтического концептуализма», то для Глебовой им всегда оставался Павел Филонов. О своем позднем периоде художница говорит: «свободное пользование всем и взгляд в прошлое с объективной оценкой». Вторую часть этого высказывания можно встретить с долей скепсиса, но нельзя не отметить возведение «свободного пользования всем» в ранг творческого метода. Однако такое «свободное творчество» не становится фривольным, не низводится до эклектизма и/или историзма с присущим им стилизаторством: напротив, бесшовное совмещение одного с другим, органичный синтетизм позволяет не только создать новое произведение искусства, но и по-новому взглянуть на старое.

Так, в декорациях к опере Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1931–1932) Глебова припоминает визуальное впечатление от пуантилизма, причем не становясь его апологетом или эпигоном, но работая с ним в русле иной методологии. Вот как об этом пишет Владимир Перц: «Цветущий сад у дома Ганса Закса (III акт) — воплощенная мечта о садах Эдема. Это не пленэрная живопись раздельным мазком (как понимали ее импрессионисты или дивизионисты), начинавшая появляться на сценах театров 1930-х годов, это — “работа точкой” с тщательно проработанными границами между формами, сдержанная музыкальная гармония нежнейших переливов цвета, плоскостных контуров, превращавших сценическую картину в изысканное орнаментальное панно»[5]. Подобным внутренним сдвигам подвергаются все стили и приемы, которые примеряет Глебова. Так, можно купить платье не по размеру и перешить на себя, попутно добавив несколько конструктивных новшеств.

В 1950-е годы Глебова неожиданно обращается к очерковой графике, ампирному стилю, популярному во времена Федора Толстого. Она создает серию «Ораниенбаум», пытаясь осмыслить пространство в логике прошлого, сделать свою руку и свой почерк свидетелем истории. Такое линеарное освоение пространства времени можно считывать как раскрытие свойств линии, что вновь сближает ее искания с экспериментами Пивоваровой.

Картину Татьяны Глебовой «Дом в разрезе» (1931), написанную совместно с Алисой Порет, можно и вовсе сопоставить с уже упомянутыми иллюстрациями Виктора Пивоварова, его же работами времен «Московской вечеринки» или рисунками Пивоваровой 1970–1980-х: однотонные цветные пласты, накалывающиеся на них фигуры, динамика невесомости, свободного медленного парения в пространстве альтернативной гравитации. Разрез дома у Глебовой — Порет более лоскутен, цветаст и фактурен, нежели у художников второй половины XX века; он, кроме того, разомкнут, и тем не менее принципиально отличается от пространства улицы, выполненного в основном реалистично. Разрез открывает нам живой организм, органику, погруженную в странное, однотонное, невесомое пространство, но все же бьющуюся жизнь — это разительно отличает работу от эстетики концептуализма, при ряде формальных сходств.

Подобные «невесомые» фигуры на плоскости встречаются и у Александра Дейнеки: так он подчеркивает уверенное движение-в-покое спортсменов. Этот прием возводят к супрематизму, в котором плавно плывущие в белом пространстве супремы подменяются фигуративными персонажами, но сопоставление с Глебовой — Порет и, если идти дальше, с графикой концептуалистов позволяет по-новому взглянуть на прием, в какой-то момент ставший трюизмом советской живописи.

Позднее творчество Глебовой надолго оказалось в тени изысканий ее мужа, Владимира Стерлигова, его «школы», его теории о «чашно-купольном бытии сознания художника»… Приняв «чашно-купольное» представление о живописи, она не отринула «органическое» учение Филонова, но синтезировала две системы, результатом чего стали картины, которые тематически можно обозначить как «религиозные». «Пасха» (1953), «Я есмь» (1956) — здесь органическое произрастание фигур друг из друга, клеточное деление и размножение соединены с колористической интенсивностью и композиционным «чашечным» построением. Портреты и почти абстрактные пейзажи Глебовой 1960–1970-х годов состоят не из цветов, а из света и его отблесков: треснувший мир, в щели которого вставили зеркала, из-за чего мы видим только отражения и отсветы инобытия. Этот мир является преломленным экраном — в этом видении сталкиваются Филонов и Стерлигов, вступая в полемику: никто из них не способен одержать верх, каждый лишь видоизменяет своего оппонента и себя самого.

И Глебова, и Пивоварова ставят исследователя в тупик: их не прикрепить к номинализму, не удержать в определенной категории. Но это еще полбеды: их апроприационная деятельность провоцирует сдвиги в устоявшихся стилях. Используя отдельные узнаваемые элементы и совершая в них парадигмальное изменение, они воздействуют на устоявшийся в глазах интерпретатора канон. После Глебовой сложно как раньше воспринимать Филонова или Писсарро, после Пивоваровой иначе смотришь на Пивоварова и Кабакова. Такие героини сеют смуту и создают своих монстров, свои гибриды и химеры. Салонный анатомический театр Ирины Пивоваровой рождает прекрасных чудовищ, заставляющих нас пересмотреть собственный взгляд на то, что казалось домашним, прирученным и очевидным.

Примечания

- ^ Минкина Э. Тихое и звонкое Ирины Пивоваровой // Артгид. URL: https://artguide.com/posts/2547.

- ^ Пивоварова И. Круглое окно. М.: ООО «Арт Гид», 2018. С. 8.

- ^ Акопян Л. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М.: Практика, 2010. С. 855.

- ^ Пивоварова И. Пивоварова И. Круглое окно. М.: ООО «Арт Гид», 2018.

- ^ Владимир Перц. Эпизоды. Воспоминания. Встречи. Статьи об искусстве // Артгид. URL: https://artguide.com/posts/2120.